CEO换人、利润不及预期,支付巨头PayPal遭重创!前总裁12年后首次发声:公司已错失先机

利润和营收不及预期,股价应声下跌——日前,国外科技支付巨头 PayPal 交出了一份让市场有所失望的财报。

几乎在同一时间,公司火速宣布“换帅”,其 CEO Alex Chriss 离任,由董事会成员、前 HP CEO Enrique Lores 接任。这一连串动作来得非常迅速,也似乎对外在释放出一个清晰的信号:董事会已经失去了耐心。

回顾历史,PayPal 曾是全球最早实现大规模在线支付的公司之一,也是无数跨境电商、开发者和中小商户绕不开的支付平台,素有“美版支付宝”之称。即便在 Apple Pay、Stripe 等新玩家崛起之后,PayPal 依然掌握着庞大的用户规模、商户网络和支付流水。

对于一家曾长期被视为全球在线支付“基础设施”的公司来说,如此密集的震荡并不常见。这也让外界开始重新审视: PayPal 是从什么时候开始,走到今天这一步的?

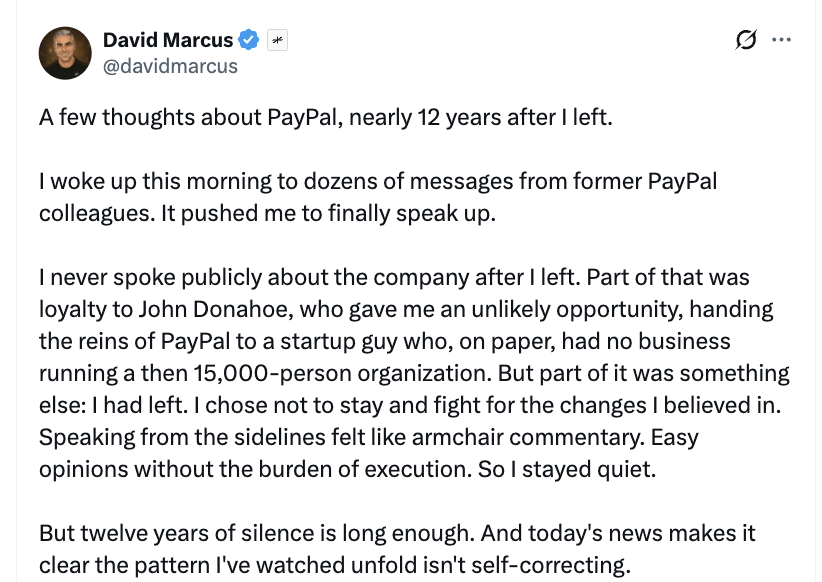

对此,曾在 2012 至 2014 年担任 PayPal 总裁的 David Marcus,离开公司十二年后首次打破沉默,于 X 平台上发长文,系统性地回顾自己眼中的 PayPal 的这些年。

David Marcus 谈及了自己 12 年前离开 PayPal 时心路,充满了「挫败感」。其直言,PayPal 早已从以产品为核心转向财务导向,并在清理掉大量懂支付的管理层后,虽然产品技术可靠,但战略上已经明显落后于竞争节奏。

以下是他离开 PayPal 将近 12 年后的一些想法,我们不妨一起看看这位前 PayPal 高管的最新分析:

今天早上醒来,我收到了几十条来自 PayPal 前同事的消息。这些信息,终于促使我决定开口说点什么。

离开近 12 年之后,我从未公开谈论过这家公司。

一部分原因是出于对 John Donahoe(PayPal 当年母公司 eBay 的 CEO)的忠诚,是他给了我一个几乎不可能的机会 ,把 PayPal 的掌舵权交给了一个“履历上看起来完全不该去管理一家 1.5 万人公司”的创业者。

但还有一个更重要的原因: 我已经离开了。我选择不留下来为自己信仰的那些变革继续奋斗。离开后,我其实已经站到了旁观者的位置上,这时如果再去谈论这家公司,总让我觉得像是在纸上谈兵——发表一些轻松观点, 无需承担执行责任。所以我选择了沉默。

但 12 年的沉默已经够久了。而今天发生的事,也清楚地表明: 我这些年看到的那种模式,并不会自行纠偏。

我在 2014 年离开 PayPal,是因为内心深感挫败。那时,我们悄然完成了一次“重生”,把一家逐渐失去灵魂的公司拉了回来。我们重新招揽工程人才,更快地交付好产品,并完成了对 Braintree (支付处理平台,于 2013 年被 PayPal 收购)和 Venmo (移动端社交支付应用,2014 年被 PayPal 收购)的收购。公司势头正猛,甚至逼得 Carl Icahn(美国著名激进投资者)不得不大量买入 eBay 的股份,推动 PayPal 分拆上市。当时,eBay 选择正面迎战 Icahn。

那段时间对我来说异常艰难:一边是我认为对 PayPal 最正确的选择,另一边是我对 eBay 团队的忠诚。

就在这时,Mark Zuckerberg(扎克伯格)找到我,邀请我加入 Facebook。他坚信“即时通信将成为行业基石”,再加上我渴望回到真正的大规模产品建设,以及对 PayPal 和 eBay 内部政治的日益疲惫,最终让我下定决心,离开并加入了一支我仰慕已久、世界一流的团队。

2014 年夏天,我在 Portola Valley 的一家咖啡馆见了 John Donahoe,告诉他我决定离开。

在那次谈话中,他告诉我,Icahn 实际上已经赢了,PayPal 将会独立上市,并试图说服我留下来继续担任 CEO。但我已经答应了扎克伯格,而我向来把承诺当成契约。因此,没有回头路了。

我离开后,董事会仓促寻找接班人,几个月后才确定 Dan Schulman。公司的领导风格也随之转变: 从“以产品为中心”,变成了“以财务为中心”。慢慢地,产品信念让位于财务优化。

我们当初积累的成功仍然支撑着公司向前迈进,主要动力来自 Bill Ready——他在 Braintree 收购时加入,并一路升任 COO。在他的带领下,Venmo 实现了爆发式增长,总支付额(TPV)迅速攀升。但在 2019 年底 Bill 离开之后,Dan Schulman时代的转向变得更加明显。随着 Bill 的离去, 那种定义了分拆后增长的产品信念也一并消失。

随后一段时间,疫情带来的线上消费繁荣,掩盖了公司暴露出的许多新问题。

在那段时期,公司犯下了一个根本性的判断错误: 它追求的是支付量,而不是利润率和差异化。它把重心放在无品牌的结算环节( 这是 PayPal 最没有话语权的地方),而不是在有品牌的结算环节中,那里的利润、数据和客户关系才是真正属于 PayPal 的核心价值。

Visa 通过一项精心设计的协议,实际上切断了 PayPal 引导用户使用银行账户资金来源的能力,而这原本是 PayPal 商业模式的核心支柱之一。不久之后,PayPal 又失去了 eBay 的大量交易量。随着时间推移,在最有利润价值的客户群体中,PayPal 在结算环节的份额持续被蚕食,而 Apple Pay 等竞争对手则持续表现出色。

同样的模式,也在信贷、先买后付(BNPL)以及新支付通道上反复上演。

在信贷业务上,PayPal 错失了把它打造成“平台级武器”的机会。像信贷 Working Capital 这样的产品,设计得极为保守、周期很短,目标几乎只剩下控制损失。信贷业务始终未能实现可编程化,从未基于身份体系构建,也从未成为商家或消费者选择 PayPal 而非其他方案的理由。

“先买后付”上的失误则更加明显。Klarna、Affirm、Afterpay 不仅仅提供分期付款,它们构建的是消费者金融品牌、持续的信用身份,以及新的购物行为模式。

PayPal 看到了“先买后付”的趋势,也进入了市场,而且拥有所有优势: 分发能力、信任基础、商户关系。但 “先买后付”被当作一种防御性的结账功能,而不是一个可以主动进攻的新赛道。PayPal 没有尝试把它发展成核心的消费者关系,没有“超级应用”的使用场景,也没有给商户带来真正的差异化。 别人是在搭平台,PayPal 只是加了个功能。

在自建和掌控新支付通道上的失败,逻辑如出一辙。 分拆之后,PayPal 曾拥有一次“世代级”的机会,去构建一个全球化、可规模化的支付网络。但公司选择的是继续依附在现有网络和第三方通道之上。

最近,这种思路也延续到了 PYUSD(PayPal 推出的、与美元 1:1 挂钩的美元稳定币)。技术层面上,这个产品没有问题;但在战略上,它缺乏一个非它不可的交易动机。

PYUSD 有分发,却没有自然需求。它没有深度嵌入核心流程,无法成为真正的结算层、跨境商户通道,或可编程的货币基础设施。它始终游离在产品边缘,而不是产品核心。

这一时期的并购也遵循了类似的路径。Honey 对 PayPal 来说并非战略性收购。它增加了活跃度,却没有带来杠杆效应;它存在于交易之外,靠的是联盟分成,而不是支付本身的经济模型,也从未真正强化 PayPal 对客户或 checkout 时刻的掌控。Xoom 解决了汇款中的真实问题,但同样没有放大 PayPal 的优势。它扩大了交易规模,却没有改变底层通道、身份网络或结算模式;更重要的是,它并不服务于高价值、高利润的用户群体。

这些公司本身都不差,只是与 PayPal 并不匹配,最终成了不必要的干扰项。

董事会最终意识到了问题。2023 年,他们雇佣了 Alex Chriss——一位有着深厚产品背景的 Intuit 老将,明确希望他重建产品信念。这一判断本身是对的。

但 Alex 来自软件行业,而非支付行业。 他熟悉中小企业产品的打造,却缺乏对交易经济、网络效应和结算基础设施的“肌肉记忆”。

事后看,他还犯了一个错误: 清理掉了大量真正懂支付的管理层。在他上任的第一年里,多位拥有多年机构经验的高管相继离开。

今天早上,Alex 被解除 CEO 职务。上个季度,品牌支付业务的增长只有 1%。董事会任命了另一位运营型高管——Enrique Lores,前 HP CEO,且已在 PayPal 董事会任职五年。

我并不认识 Enrique。 他或许会是一位优秀的领导者。但至少从履历来看,他是一位硬件行业的高管——而 PayPal 是一家支付公司。

贯穿这一切的核心问题,是激励机制的设计。PayPal 独立之后,短中期的可预测性压倒了长期愿景与野心。股价表现变得比平台风险和网络机会更重要,财务优化取代了产品信念。

我并不是说,如果是我,一切都会做得更好。管理一家上市公司,本就需要做出很多我离开后不必面对的权衡。但这种一次又一次选择“可预测性”而非“平台级风险”的模式,是主动选择,而不是命运使然。

最终,这家原本拥有所有优势、完全有机会成为我们这个时代最重要、最具影响力的支付公司的企业, 逐渐失去了灵魂、产品锋芒,以及在一个正在被重新塑造的市场中竞争的能力。

对于一家我至今仍深深在乎的公司来说,这是最令人痛心的部分。