原创 双十一彻底凉了?茅台都带不动货,带货主播的黄金时代要结束了?

前言

今年的双十一彻底没了往日喧嚣,货架冷清、优惠乏力,“遇冷”成了最鲜明的标签。

作为消费市场的硬通货,茅台向来是热度风向标,可如今即便有头部主播轮番站台吆喝,销量也难挽颓势;曾叱咤风云的带货主播,更是集体陷入“带不动货”的困境,直播间热度下滑、转化疲软。

连茅台都撑不起购物节的场面,带货主播也失灵,双十一的遇冷是短期波动,还是消费逻辑的长期重构?带货主播的黄金时代,真的要随着购物节的降温而终结了吗?

狂欢退潮

早年间的双十一,是真正考验手速、脑力与体力的消费战场。

11月初便要蹲守优惠券,深夜顶着崩溃的网络熬夜抢购,前万名付款者可享的真实让利,让消费者切实感受到“薅羊毛”的愉悦。

彼时商家即便利润微薄,也愿意通过低价冲销量、攒口碑,形成“消费者得实惠、商家拓市场”的双赢格局。

如今的双十一,早已没了这份纯粹。

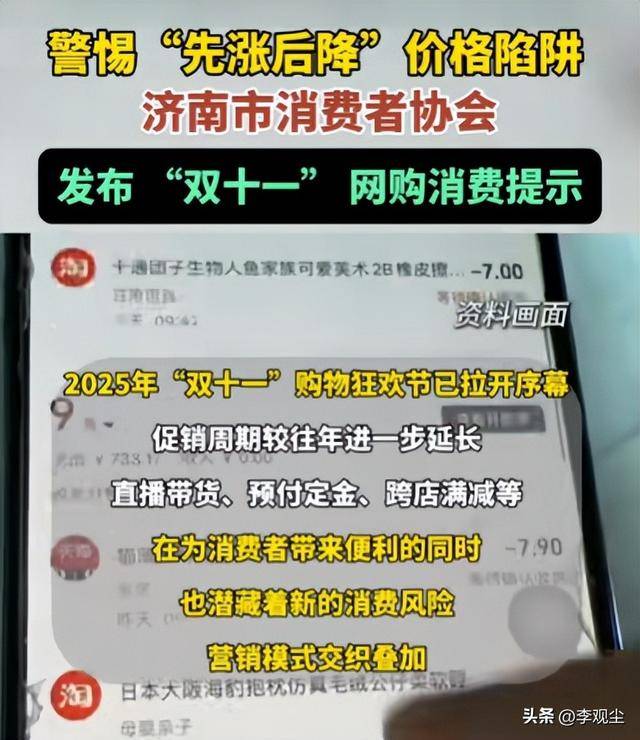

不少品牌深谙“先涨后降”的套路,提前一两个月上调价格,等到购物节当天再通过满减、优惠券“恢复原价”,最终实际成交价与平时相差无几,甚至仅便宜块八毛。

这种虚假繁荣的促销模式,不仅消耗消费者信任,更让购物节失去核心吸引力。

更值得关注的是,消费心态转变正在重塑市场。

后疫情时代,人们消费更趋理性,不再为“低价”盲目买单,对于非必需品的支出愈发谨慎。

今年双十一销量榜单中,黄金首饰、实用家电等保值或刚需品类占据前列,而华而不实的商品则遇冷,恰恰印证这一点。

当消费者不再被“优惠陷阱”裹挟,当“省钱”转变为“不花冤枉钱”,双十一的狂欢自然失去了生长土壤。

行业变局

作为最早一批互联网带货创业者,深知流量变现的底层逻辑。

早年通过平台引流到个人店铺带货,彼时带货模式简单直接,没有复杂分销体系,商家与消费者直接对接,效率高、成本低。

后来头部主播崛起让直播带货成为风口,但如今这一模式已面临瓶颈。

泰晤士报的观察精准点出关键:直播带货成本持续攀升,效益却明显下滑。

网红主播的坑位费、佣金水涨船高,商家利润被大幅压缩,最终只能通过“提价再打折”转嫁成本。

与此同时,消费者对直播带货的新鲜感褪去,频繁促销轰炸让人产生厌倦,“带货”逐渐沦为“带不动”。

在此背景下,品牌自营成为新趋势,越来越多品牌选择收回分销权,亲自下场开设官方旗舰店,直接对接消费者。

这一转变背后既有对分销模式管理混乱、售后缺失的不满,更有对利润把控、品牌形象的考量。

此外,税务政策收紧也加速了行业洗牌。

如今天猫店作为一般纳税人需缴纳13%的增值税,个人店铺的税务监管也日趋严格,那些靠“无票经营、低价冲量”的小商家难以为继。

这一政策看似增加商家成本,实则倒逼行业走向规范化,让真正注重品质、合规经营的品牌脱颖而出。

未来趋势

双十一的“降温”,本质上是商业生态的一次自我净化,过去“亏钱冲销量、靠规模赚利润”的模式,在成本上涨、消费理性的双重压力下已然失灵。

未来市场必然是“以质取胜”的时代,便宜货会越来越少,品牌涨价将成为主流趋势。

这一转变对不同市场参与者而言,意味着不同机遇与挑战。

对于头部品牌和工厂来说,自营模式能减少中间环节、把控核心利润,通过提升产品品质和服务体验巩固市场地位。

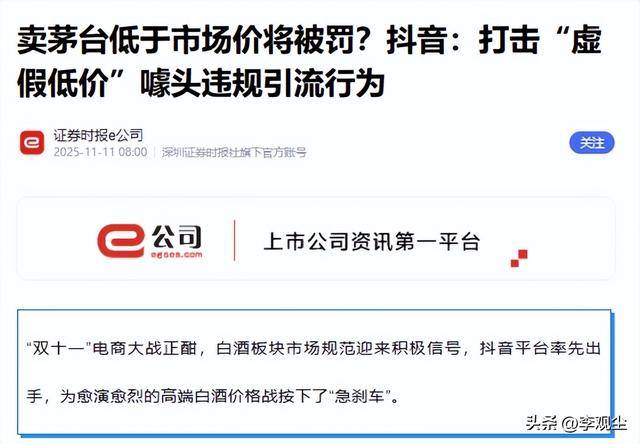

以茅台的价格管控为例,表面上是稳定市场行情,实则是品牌收回定价权、挤压中间商利润的战略布局。

当品牌无需依赖代理商拓展市场,官方旗舰店自然成为最优选择,既保证品牌形象,又能实现利益最大化。

对于中小商家而言,并非没有出路,“危中有机”,在头部品牌挤压下,小商家可避开同质化竞争,转向“小而美”的细分赛道。

专注手作、原创设计等个性化产品,凭借独特性吸引精准用户;或深耕垂直领域,提供定制化服务,打造差异化优势。

这些领域难以被大品牌覆盖,却能满足消费者日益增长的个性化需求,成为中小商家的生存空间。

但仍需警惕一种隐忧:市场集中度提升后,大公司可能利用垄断地位压榨劳动力、抬高价格。

如今不少大企业通过人工智能、互联网提升效率,让员工“一人当三人用”,却并未增加就业岗位;小商家倒闭后,失业人员涌入劳动力市场,反而压低薪资水平。

这种“赢者通吃”的局面,不仅会加剧贫富差距,还可能抑制市场活力。

真正健康的市场生态,应当是“大而强”与“小而美”共存。

头部品牌引领品质升级,中小商家填补细分空白,消费者获得多元选择。

结语

双十一的“凉凉”不是结束,而是新的开始,它标志着中国消费市场从“规模扩张”进入“品质提升”的新阶段。

未来只有真正尊重消费者、注重产品品质、坚守商业底线的品牌,才能在市场中长久立足。

而消费者也将在更理性的选择中,获得更有价值的消费体验,这或许才是双十一本该有的样子。