为什么我们总是非理性消费?这本书里有25个答案

在信息过载的消费时代,我们每天都在做出无数选择——从早餐吃什么,到选择哪家宽带服务,甚至是否跳槽换工作。这些看似自由的决策,背后却常常受到一系列心理机制的驱动。英国行为科学专家理查德·肖顿的著作《抉择:影响购买决策的25种偏差》,正是这样一本帮助我们从行为科学角度理解决策本质的实用指南。

一本跨越学术与实战的行为科学之作

《抉择》并非一本艰涩的学术专著,而是一部扎根现实、充满洞察的营销与行为心理学读本。作者理查德·肖顿拥有24年营销实战经验,曾服务可口可乐、谷歌、Facebook等知名品牌,并创立行为科学咨询公司Astroten。他不仅是理论的研究者,更是行为的实验者。2021年,他被授予英国广告从业者协会的荣誉终身会员,并成为剑桥大学丘吉尔学院莫勒研究所的成员。

这本书自出版以来,已获“2019英国商业图书奖年度最佳销售与营销书籍”,登上亚马逊排行榜第一位,并被译成16种语言。中文版由中国工商出版社出版,由广东外语外贸大学副教授吴清津博士翻译,保证了内容的专业性与可读性。

全书以行为经济学与认知心理学为基础,系统梳理出25种影响人们购买决策的关键偏差。

从我们熟知的“首因效应”“社会证明”,到更具专业性的“古德哈特定律”“知识的诅咒”,肖顿用轻松有趣的笔触,将复杂的理论转化为一个个可理解、可应用的营销策略。

我们如何思考,决定了我们如何选择

《抉择》最大的价值,在于它揭示了人们决策过程中的“非理性”常态。例如,“归因错误”指出,我们常常忽略情境对行为的影响,而倾向于将结果归因于个人特质。这对品牌而言,意味着情境定位与受众定位同等重要。再如“现金支付之痛”,揭示了人们对现金支出的心理敏感度高于刷卡或移动支付,因此定价策略可以设计为减轻这种“痛感”。

“社会证明”解释了为什么受欢迎的品牌会更受欢迎,而“负面的社会证明”则提醒我们,在某些情境下,强调多数人的不良行为反而会适得其反。“出丑效应”告诉我们,适度的瑕疵反而能增强品牌的真实感与魅力。而“鸡尾酒会效应”则揭示了个性化信息如何穿透嘈杂环境,被消费者注意和记住。

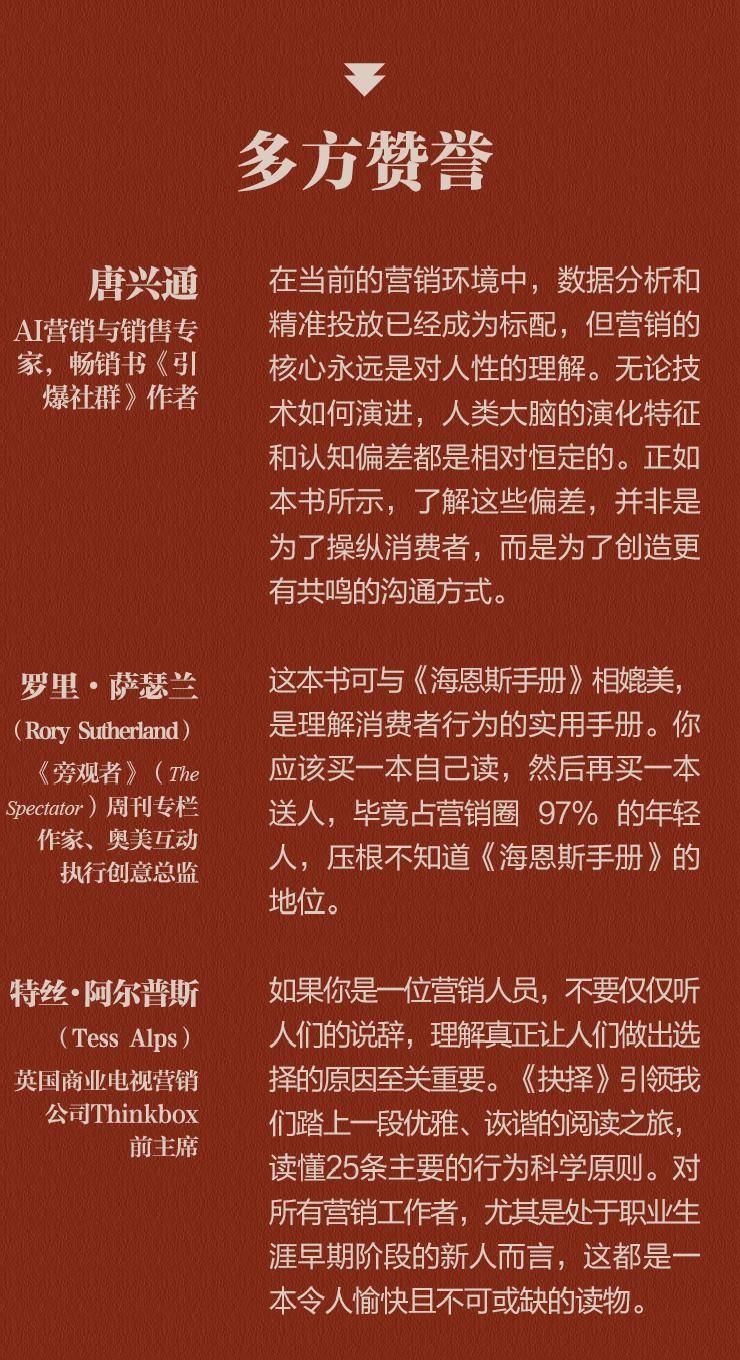

书中每一章围绕一个偏差展开,结构清晰,内容独立。读者既可以按顺序通读,也可以根据实际需要随时翻阅对应章节。肖顿不仅引用了大量经典研究,还融入真实广告案例与原创实验,并采访了罗里·萨瑟兰、马克·里特森等行业思想家,使内容兼具理论深度与现实广度。

不止于营销人,更是每位决策者的思考工具

虽然《抉择》表面上是一本面向营销与销售从业者的书,但其内容对普通消费者同样具有启发意义。通过理解自己与他人的决策机制,我们可以更清醒地看待自己的消费冲动,避免落入心理陷阱。正如推荐人、AI营销专家唐兴通所言:“了解这些偏差,并非是为了操纵消费者,而是为了创造更有共鸣的沟通方式。”

对研究者而言,本书聚焦英国商业社会中的行为模式,也为中国本土化的行为研究提供了可资借鉴的镜鉴。正如卖点中所指出的:“西方行为心理学研究成果,也可以应用在中国,增进对中国消费者的理解。”

在数据驱动的时代,技术或许能精准定位人群,但真正打动人心,依然需要回归人性本身。《抉择》正是这样一本工具——它不提供速成的营销技巧,而是带你回到决策的源头,看清那些无形中左右我们选择的力量。无论你是营销新手、资深策划人,还是对行为心理学感兴趣的普通读者,这本书都将帮助你更聪明地思考、更有效地沟通、更理性地选择。