打破教育边界,东莞用“半天时间”撬动学生“全天候成长”

以东莞本土东江纵队红色资源为鲜活教材,通过“模拟战地记者”等模块化任务,在东江纵队纪念馆开展沉浸式探究;结合松山湖区域优势,以科创活动为主线,走进大湾区大学校园,与知名教授面对面交流;对接狮子洋通道项目、松山湖材料实验室等高端平台,开发“行走思政+科创实践”融合课程,激活学生创新思维;立足塘厦镇非遗资源、红色底蕴、科创优势、生态禀赋、农耕基础及多元职业场景,将每周半天校外实践作为学校教育的延伸与补充……

塘厦镇以“一校一特色”为抓手,积极推进“每周半天校外(特色)活动”。

今年秋季学期起,东莞每个镇街将至少安排2所义务教育阶段学校,每周开展半天校外(特色)活动。那么,每周半天校外(特色)活动有何亮点?11月17日,东莞市“每周半天校外(特色)活动”现场交流会在松山湖、塘厦、沙田三大会场举行。松山湖未来学校、东莞中学松山湖学校等学校,带来了各自创新做法与经验,也为更多学校提供可借鉴的范本。

需要指出的是,目前全市已有100所义务教育阶段学校率先启动这一活动。记者还注意到,在现场交流会上,东莞市教育局相关负责人还结合东莞实际给出建议并表示,“开展每周半天校外(特色)活动,各学校要因地制宜,注重实效而非形式,在确保安全的前提下培养学生的实践能力和社会责任感。同时,要进一步加强校际资源共享,优化活动课程设计,推动校外教育与校内课程的有机衔接,促进学生全面而有个性的发展。”

六大特色课程亮出“松湖方案”

共探“每周半天”实践新路径

“教育不应局限于课堂,而应走向更广阔的社会 。学校要主动‘打开校门’,引导教育的‘活水’流入社会的‘沃土’,让学生在实践中开阔视野、锤炼心智,成长为适应未来、贡献社会的栋梁之才 。”东莞松山湖未来学校校长蒋美衡在开场致辞中说道。

随后,来自东莞松山湖未来学校、东莞中学松山湖学校及松山湖北区学校的六位老师逐一进行分享,共同呈现一场高质量、多维度的校外活动课程盛宴,充分展示松山湖在跨学科融合、科技赋能与五育并举方面的深入探索与“松湖方案”。

东莞松山湖未来学校郑楹伟老师带来的《传承红色基因 勇担强国使命》特色课程,创造性打造“行走的思政课”,将思政教育融入实践场景。它以东莞本土东江纵队红色资源为鲜活教材,通过“模拟战地记者”等模块化任务,在东江纵队纪念馆开展沉浸式探究,构建了从“前置学习”到“成果输出”的完整闭环,并以“五个一”工程等丰富形式,成功实现了红色精神从知识认知到情感内化、再到行动转化的深度育人目标。

与此同时,东莞中学松山湖学校邓彩杰老师带来的《乐行课程大学专线》特色课程,结合了松山湖的区域优势,以科创活动为主线,设计了涵盖四大板块15项活动的“五育融合”特色课程。特别是在“高校”研学行活动中,师生与家长代表共同走进大湾区大学校园,与知名教授面对面交流,点亮学生心中的梦想灯塔。

以交流促创新,以实践育未来。据介绍,未来松山湖将持续深化“每周半天”活动的内涵与形式,加强校际联动与资源共享,致力于让每一个孩子在这些丰富多彩的实践中,激发潜能、拓宽视野、收获成长,为培养面向未来的创新人才奠定坚实基础。

地方特色资源转化为育人优势

“六大主题+劳动实践”体系见成效

在塘厦镇林村广场,与会人员集体参观了塘厦镇中小学“每周半天校外(特色)活动”成果展,展览集中呈现了各校在校外特色活动与实践教育方面的丰硕成果。其中,林村小学精心组织的“探寻村落记忆 建设美丽家园”校外实践课程,通过引导学生深入社区、了解历史、参与实践,生动体现了“五育融合”的教育理念,展现了将地方特色资源转化为育人优势的创新路径。

据介绍,今年以来,塘厦镇以“一校一特色”为抓手,积极推进“每周半天校外(特色)活动”,以“五育并举,知行合一”为核心,立足塘厦镇非遗资源、红色底蕴、科创优势、生态禀赋、农耕基础及多元职业场景,将每周半天校外实践作为学校教育的延伸与补充。通过整合校内外优质资源,构建“六大主题+劳动实践”的沉浸式实践体系,让学生在行走中感知文化、在探索中锤炼品格、在体验中提升素养,实现德、智、体、美、劳全面发展,培养适应新时代要求的复合型人才。

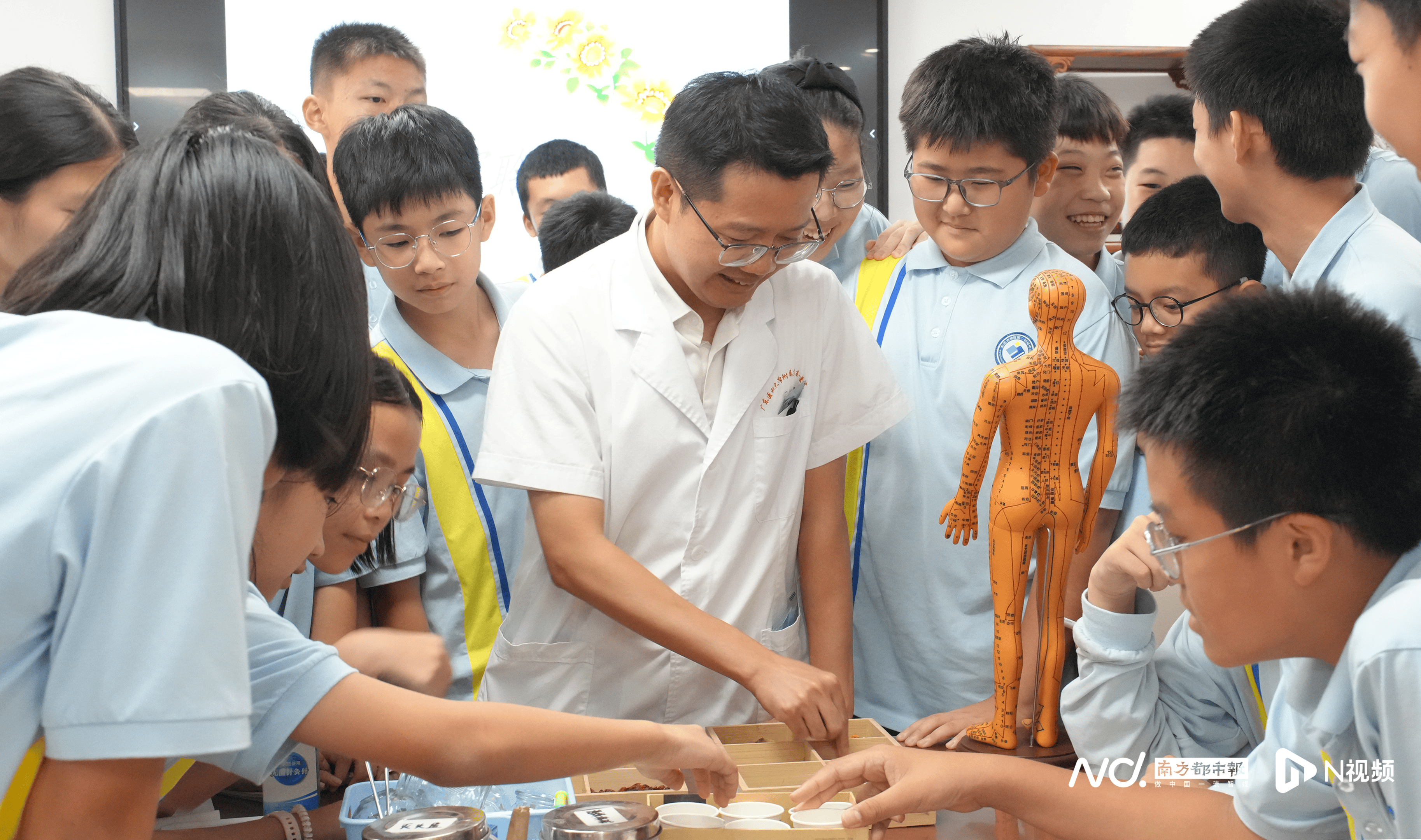

塘厦镇第二初级中学组织学生走进广东医科大学附属第一医院国医馆,开展“神奇的中医”主题研学。

值得一提的是,本学期以来,塘厦镇已有8所学校开展每周半天校外(特色)活动,平均每周参与学生达1251人。各校立足自身优势,打造了系列高质量校外实践课程。如林村小学聚焦本土文化,引导学生设计“家园微改造设计图”,并通过民俗文化节展示醒狮手绘等学习成果;第二初级中学组织学生走进广东医科大学附属第一医院国医馆,开展“神奇的中医”主题研学,通过理论授课、八段锦体验等环节,深化学生对中医药文化的认知。这些实践充分展现了塘厦镇在拓展教育资源、推进素质教育方面的积极探索。

塘厦镇第二初级中学组织学生走进广东医科大学附属第一医院国医馆,开展“神奇的中医”主题研学。

探索“校村馆企”四维联动

打造校外实践新生态

“原来课本就在家门口!”这是沙田学子在参与校外活动后的真切感受。作为东莞教育扩优提质改革实验区的重要实践,今年以来,沙田镇立足本土实际,着力构建“校村馆企”四维联动的校外实践新生态,通过实施“一校”一课程、建设“一村”一讲堂、推动“一馆”一项目、常态“一企一基地”,推动育人资源从分散走向整合。

沙田镇编制《2025年沙田研学地图》,将东江纵队纪念馆等阵地纳入课程,通过“六个一”思政校本课程赓续红色血脉。

沙田镇还鼓励各校积极探索“N”种灵活多样的实践路径,形成“规定动作”与“自选动作”相结合、“全域推进”与“一校多品”相融合的局面。红色教育方面,沙田镇编制了《2025年沙田研学地图》,将东江纵队纪念馆等阵地纳入课程,通过“六个一”思政校本课程赓续红色血脉;科创赋能方面,对接狮子洋通道项目、松山湖材料实验室等高端平台,开发“行走思政+科创实践”融合课程,激活学生创新思维;体劳融合方面,依托龙舟竞渡、莞草编织等非遗项目打造“非遗启蒙”微课程,联动穗丰年水道湿地公园等生态空间,开展生态保护、乡村振兴主题劳动实践。

沙田镇编制《2025年沙田研学地图》,将东江纵队纪念馆等阵地纳入课程,通过“六个一”思政校本课程赓续红色血脉。

从疍家文化馆的文化寻根到企业车间的实践探究,从红色基地的精神洗礼到生态公园的劳动体验,沙田镇“每周半天校外(特色)活动”,让学习走出课堂、扎根生活。据介绍,接下来,沙田镇将持续深化“134N”育人模式,不断丰富课程供给、优化资源整合,用“半天时间”撬动学生“全天候成长”,让“半天时间”绽放更大育人能量,为东莞教育扩优提质提供更多鲜活样本。

采写:南都N视频记者 黄慧萍 受访者供图