工业垃圾造儿童面霜?起底“造谣式起号带货”

“工业垃圾摇身一变成为儿童维生素D3”“工业垃圾制造儿童面霜”“儿童神经酸被查出多种致癌物”……这些骇人听闻的标题,是不是让家长们心头一紧?其实这些都是网络上存在的“造谣式起号”“造谣式营销”套路。

在网络平台上,一些账号专挑儿童健康相关话题“下狠手”。他们通过移花接木患儿照片、伪造权威报道、编造虚假数据等手段,散播儿童用品谣言,有的账号还会推荐所谓“安全产品”,完成从传播谣言到营销变现的闭环,可以说为了热度毫无底线。此类“造谣式”的起号营销会带来哪些严重危害?如何让网络空间更清朗?

声称“毒维生素”引焦虑

数据其实漏洞百出

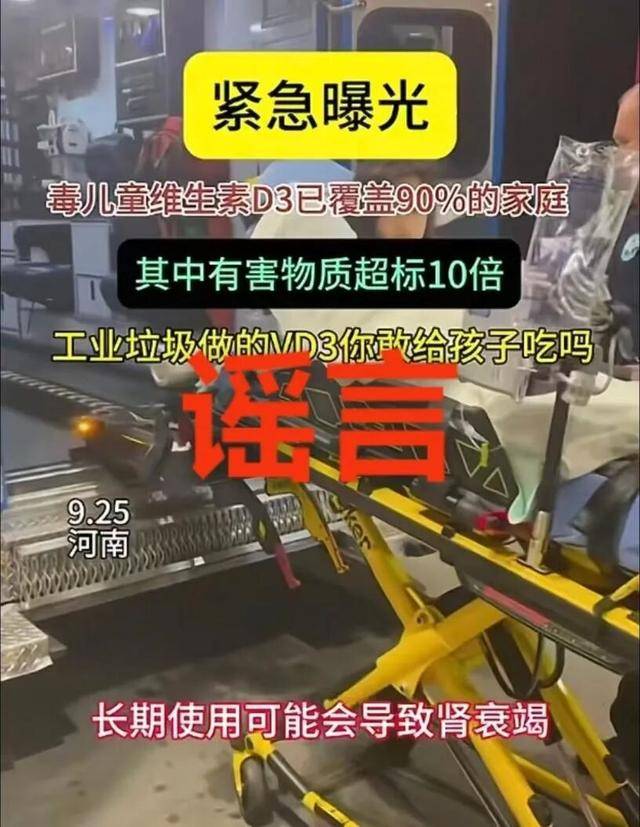

打开某短视频平台,一则视频瞬间抓人眼球。紧张的背景音乐全程烘托,“紧急曝光”的大字标题格外扎眼。“毒儿童维生素D3覆盖90%家庭,有害物质超标10倍,长期吃致肾衰竭”“工业垃圾做的,你敢给孩子吃吗?”画面里,这些文字接连出现,救护车急救的场景让人揪心。

视频内容截图

这样骇人听闻的内容,戳中了不少家长的焦虑神经。评论区里几乎没人追问信息来源,满屏都是担忧和恐慌。

但事实果真如此吗?

记者调查发现,短视频平台上“毒维生素”相关内容扎堆,句式模板如出一辙,核心数据却乱成一团。所谓“毒维生素D3覆盖家庭比例”,有67.8%、70%、80%、90%、92%等十几个版本;“有害物质超标倍数”更是从10倍、20倍、40倍飙到80倍,差距悬殊。实际上,记者检索发现,并无权威机构发布过“毒维生素D3覆盖的家庭比例”相关数据,也没有“工业垃圾制造维生素”的公开报道。

同一账号连发几十条相似内容

不仅不同账号说法对不上,同一账号发布的内容也自相矛盾。记者发现,这些内容通常标注时间和地点,换个时间、改个地点、换组数据,同一账号就能连发几十条相似内容。

记者借助AI工具溯源发现,至少在今年2月,宣称维生素有毒的内容就开始出现在短视频平台上。

记者找到了这则短视频,18秒的时长里没有标注内容来源,也没写明依据支撑,直接断言维生素有害,且配图上的字迹扭曲模糊、无法识别,疑似AI制图。

配图上的字迹扭曲模糊、无法识别,疑似AI生成

此外,AI工具查询到的谣言集中发布时间也与记者调查掌握情况大致相同。

AI溯源:2025年6月,出现明确针对儿童维生素D3的谣言视频,宣称“致癌儿童维生素D3曝光,20个市面主流品牌检测只有5款达标”。此后9月至11月,这类谣言进入爆发期,10月至11月更是涌现出“覆盖90%家庭”“工业垃圾做原料”“超标40倍”等五花八门的版本。

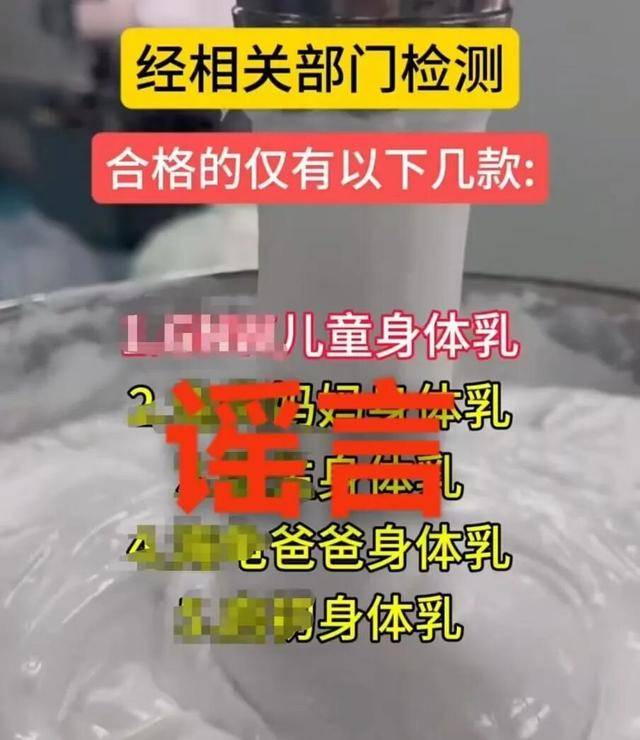

视频内容截图

不只是儿童维生素,“工业垃圾制造儿童面霜”“儿童神经酸被查出多种致癌物”“大批垃圾废料被做成儿童洗衣液”“问题儿童钙已经曝光”……记者调查发现,常见的儿童药品和补剂、儿童洗护产品,都被套进了这个造谣模板。垃圾场污水横流的场景、卧床患儿痛苦挣扎的画面、儿童面部受损的影像……这些移花接木的画面,制造出了强大的视觉冲击。

北京师范大学法学院副教授、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括表示:“虚假的信息内容导入到我们正常的信息流转的场域当中,它扰乱了正常的信息生成和传播的秩序,这样的话会使得社会信任度受到损害。公众在面对这样一系列真假难辨的信息过程当中,逐渐会产生一种群体的焦虑。”

造谣背后是起号带货

专家:主观恶性特别大

记者发现,如此造谣目的还是博流量、起号,然后带货。这些视频后半段,往往会推荐几款所谓“通过检测的合格产品”,有的也会列出“避雷商品榜单”。记者发现,这些被点名的所谓“问题产品”,几乎都是资质齐全的知名品牌。

视频内容截图

对此,中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍直言,将谣言与儿童话题绑定,背后藏着明确的利益算计。

朱巍表示:“这类营销号贩卖恐慌和焦虑的情绪,不单纯是一个账号的行为,往往是通过传播矩阵的方式,让家长去相信他们散布的这些信息是‘真实的信息’。他们的目的无非是两个,一个是通过贩卖焦虑情绪去获取相关的流量,另外一个是当家长对这个账号所说的内容产生了信任感,再通过比对、拉踩的方式去推销自己的产品,就是把流量直接进行变现。”

为了骗取信任,这些账号还编造“权威发声”,把权威媒体主播播报其他新闻的图片,拼接进自己的营销内容,给商品榜单冠以权威机构发布名义,可实际上,没有任何权威机构发布过这样的内容。

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心主任谢永江表示,此类行为极为恶劣。“这种造谣式的起号,借家长护崽心理牟利,主观恶性特别大,危害也特别重。一方面会误导家长,可能作出一些非理性的判断。对于那些正常的儿童用品企业,又会严重损害别人的商业声誉,即使辟谣,恐怕也很难消除不良的影响。另外他伪造一些权威的素材,消耗公信力,也挤占科普空间,破坏网络生态。”

网络上恶意挑动负面情绪的内容屡禁不止,中央网信办近期开展为期2个月的“清朗·整治恶意挑动负面情绪问题”专项行动,聚焦社交、短视频、直播等平台,着力整治宣扬恐慌焦虑情绪等问题。

针对此类专门盯着儿童话题下狠手的造谣行为,谢永江表示,必须拿出针对性措施,提高违法成本,筑牢保护儿童的网络防线。

谢永江说:“监管还是需要联动,建立一些快速的核查通道,严惩一些造谣账号;平台对儿童相关内容能不能根据特点增加一些审核的要素;搭建一些谣言数据库,用于技术识别,增加技术识别的准确度;甚至实现全平台能够联合封禁,在一个平台上封禁了以后,在别的平台上能够联动。多管齐下,形成多方共治的一个场景。”

吴沈括提醒,家长在面对涉及儿童的夸张信息时,应保持审慎态度。“在互联网环境当中,我们需要有甄别真伪的意识。我们必须牢记各种信息良莠不齐,对于必要的信息的多元交叉比对,是一个应当具备的良好习惯。”