从“景点游”到“全域兴” 毕节旅游产业化实现突破

清晨的毕节市化屋村,杨正丽已在厨房忙碌,为入住民宿的游客准备早餐。她熟练地翻动着锅里的农家菜,窗外是乌江源的百里画廊,绝壁如画,碧波汤漾。

“今年避暑季,我们的民宿几乎天天爆满,订单都排到两周后了。”这位返乡创业的苗族女主人笑着说。

而在几年前,化屋村还是“交通靠走、通讯靠吼”的深度贫困村。如今的化屋,已拥有18家民宿、33家农家乐、40余艘游船,成为毕节旅游产业化的一个缩影。

旅游产业实现“量变”突破

毕节,这个曾因生态恶劣、人口膨胀被认定为不适宜人类居住的地区,如今凭借独特的气候和文化资源,实现了旅游产业的华丽转身。

数据显示,2025年1月至9月,毕节市接待游客达7750万人次,旅游总花费达808亿元,同比分别增长10%以上。这一数据标志着毕节旅游产业化取得实质性突破,毕节旅游产业正在经历前所未有的快速增长。

在百里杜鹃管理区,1600多米的海拔和19℃的夏季均温,将“凉资源”做成了“热经济”。房车露营成为新亮点,当地将停车场改造为标准化露营地,配备水电补给等服务。今夏已有2000辆房车停靠,超过10万名游客在此避暑。

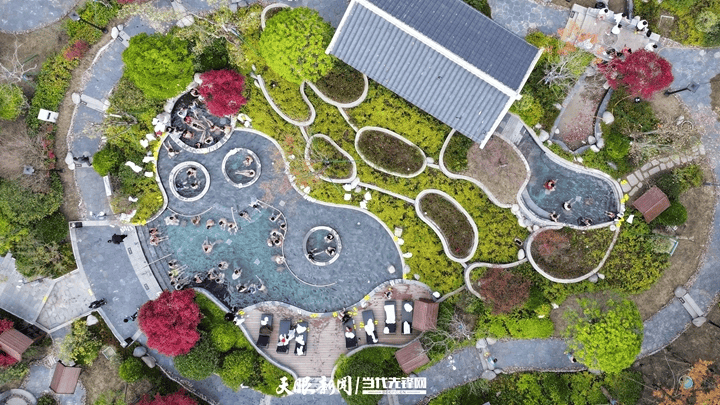

数据的背后是产业结构的变化。曾经,百里杜鹃面临着“花开花落仅一季”的尴尬。为打破季节局限,当地聚焦“花期内外、花区内外”谋篇布局,打造了体旅融合发展的方家坪景区和以亲子娱乐、康养旅居为特色的彝山花谷景区。此后,百里杜鹃温泉从2022年的“银汤级”跃升而来,入选贵州省“金汤级”温泉度假地,还建起了温泉水上运动中心等,有效填补了冬季旅游短板。

毕节市文化广电旅游局数据显示,截至2025年,全市新增各类涉旅市场主体3200余家,新增规上限上涉旅企业近30家。今年新增民宿市场主体85家,全省乡村旅游重点村(镇)达81个。如今,旅游产业已成为拉动毕节经济发展的重要引擎。

从单一观光到产业融合

毕节旅游产业化的突破,源于一场发展模式的深刻变革。

曾经,毕节旅游业态单一,面临着“景点孤岛”的困境——游客来了就走,留不下消费,带不动产业。为破解这一难题,毕节提出了“旅游+”多业态融合的创新发展策略。

“旅游+文化”激活传统资源。毕节成功打造了“自然凉·毕燃嗨”火把狂欢避暑季、“响水滩音乐季”“多彩毕至·一路生花”杜鹃花季三大文旅融合品牌。这些品牌活动从“短期热潮”向“长期品牌”深化,从“活动型”向“产业型”升级。其中,音乐季期间,七星关区累计接待游客376.6万人次,同比增长12.8%;实现旅游总花费39.5亿元,同比增长14.7%。织金洞、阿西里西等联动景区的游客量同比增幅超过200%,呈现从“单点热”到“全域火”的态势。

产业融合是旅游产业化突破的关键支撑。在“旅游+康养”方面,毕节依托百里杜鹃温泉、金沙温泉、赫章九股水温泉,打造温泉康养产品。同时,组织实施苗族、彝族等民族文化中医药健康旅游项目,深度开发针刺艾灸、拔罐药浴等养生保健旅游产品。“旅游+研学”则丰富了产品供给,开发培育地质科考型研学、花卉知识科普型研学、红色教育研学等多元化研学主题产品。

如今,体育与旅游的融合也为毕节带来了新活力。当地发布推出了“磅礴乌蒙·花海毕节”山地康养体育旅游黄金线路,推出攀岩、溯溪、越野车赛道等体旅融合新项目。

毕节市还着力构建“乡村振兴+旅游”发展体系,依托城市周边“1小时”度假圈,优选产业基础好、文化底蕴深的乡村,完善基础设施。以水西文化、夜郎文化为核心,利用“火把节”“花坡节”“彝族年”等少数民族民间传统节日和重大文化旅游节庆品牌,推动旅游区、博物馆等举办各类民族文化展示和体验活动。

如今,毕节正做强做响“清凉毕节”避暑品牌,加快打造国际知名康养避暑旅居目的地,推动产业集群发展,形成2个5A引领,11个4A支撑,N个乡村旅游点发散的产业集群,推动差异化发展。

从旅游产业到幸福经济

旅游产业化的最终目标,是让百姓共享发展成果。

凭借冬荪、天麻等原生态食材,百里杜鹃花阡陌冬荪天麻体验店生意火爆。店主文应会从最初单一的天麻种植,到如今“种植基地+餐饮体验+采摘互动”的一体化经营模式,提高了农产品附加值,带动了产业转型。

“借助发展旅游的契机开起了餐饮店。避暑期间,两个门店都是食客满座,平均一天三四十桌。”

群山环抱的百里杜鹃,从靠煤吃饭到凭景生财,从一季繁荣到四季常旺,这片土地上的变迁正是毕节旅游产业化突破的缩影。

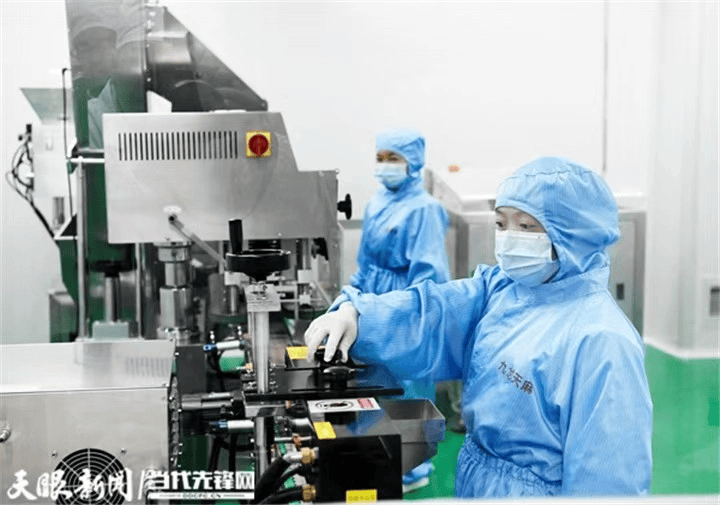

在织金县平远古镇景区苗绣展览馆和体验馆,绣娘们正一针一线地制作苗绣;白墙青瓦的外观与周边绿水青山的环境相得益彰。织金县通过文旅融合发展苗绣产业,在传承非遗的同时,成功将其打造成为带动妇女就业增收、推动乡村振兴的产业。

“这里不只是实现就业的生产车间,更是我们苗族文化的传承空间。”一位正在绘制传统纹样的绣娘说。目前,织金县已培养专业手工人员超5000人,累计带动2万余名绣娘就业创业。目前全县已拥有33个蜡染刺绣专业合作社,以及多家企业和家庭作坊,蜡染刺绣等文化产业累计实现产值约2亿元。

苗绣蜡染不仅为当地苗族妇女提供了就业机会,更让传统文化在市场化过程中焕发新生。

从单一观光到多元业态,从“景点游”到“全域兴”,毕节旅游产业化的突破,正为乌蒙山区带来深刻改变。

贵州日报天眼新闻记者 闵建华

编辑 王星

二审 吴传娟

三审 谢朝政