徐龙:以数字匠心重塑山城交通新生态

他是土生土长的重庆人,深知重庆地形的崎岖不平与路况的复杂;他是一名科技交警,坚信数据的力量能够改变传统交通治理模式。他就是重庆市公安局交管总队交通科研处综合科科长徐龙。自参加公安工作以来,他用坚守与创新,将数字技术转化为一把把精准的“手术刀”,匠心治理城市交通“痼疾”。

因地制宜

带队打造智能交管平台

重庆,被网友戏称“一座导航软件都会迷路的城市”。桥隧相连,立交盘旋,传统的交通治理经验在此常常“水土不服”。徐龙自2006年参加公安工作以来,一直在思考。他曾赶赴平原城市调研取经,却发现那里的成熟经验,在重庆复杂的立体交通网络前,往往只能解决局部问题,难以系统性适配。

徐龙(中)和同事研讨业务

随着在实践中不断探索,创新构想在他脑海中逐渐清晰:开发一套能够覆盖整个中心城区、能为每一条道路精准“把脉”的智慧管理系统。为此,徐龙带领团队开启半年的技术攻坚,整合中心城区5500多段道路的150亿条数据。海量数据,工作量与技术难度可想而知,但徐龙坚信数据不会说谎,关键在于如何解读,让沉默的数据开口说话,反馈每条路的真实状况。在他与团队的坚持下,中心城区道路交通智能管理平台得以建成。这套系统不仅实现了对拥堵的快速发现和响应,更能进行趋势预测,实现从“被动处置”到“主动干预”的跨越。

据统计,该系统上线后,重庆中心城区交通异常事件平均发现时间从5分钟缩短至2分钟,跨部门联动响应时间从10分钟缩至3分钟。中心城区高峰时段平均车速提升3.6%,拥堵指数从2.04降至1.92,早晚高峰消散时间分别提前25分钟和15分钟。

雕琢细节

研发“交巡执法通”促执法规范化

在执法规范化方面,徐龙的探索一直未止步。长期的一线经历让他深刻认识到,执法的公信力源于每一个细节的公正。

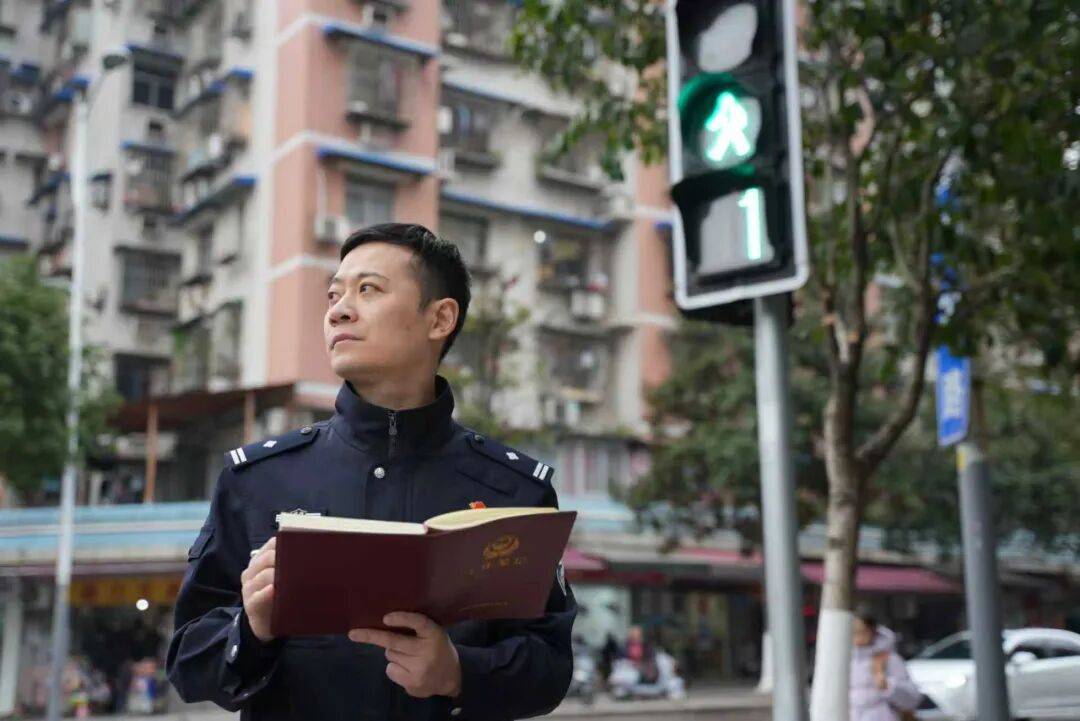

徐龙在路面指挥交通

在日常执法中徐龙发现,路面执法中因裁量标准不统一,同一违法行为处罚尺度不一,不仅引发群众矛盾,还可能影响执法公信力。因此,他带领团队从2020年9月至2021年2月,用时六个月编制35万余字的《公安机关道路交通安全管理规范执法指引》,将现行交通违法细化为946种情形,固化每种情形的法律条文、处罚依据等,并规范交警执法言行与程序。此后,徐龙和团队将这些细化固化到流程中,2021年4月,“交巡执法通”App应运而生。

“交巡执法通”关联23类数据,融入多个模块,交警“拍一拍、扫一扫、点一点”就能完成执法。同时,该系统还拥有自动核查人车信息并预警;支持216种简易程序违法“先取证后处罚”;提供电子罚单扫码缴费等5类33项便民服务。自2021年上线以来,重庆交警月均使用这个小程序执法60余万起,每起执法时间从10分钟缩至3分钟,每年减少纸质档案750万卷,节约支出超千万元,实现了法律效果与社会效果的统一,该系统荣获全国公安基层技术革新一等奖。

前瞻布局

为新产业发展系好“安全带”

面对蓬勃发展的新能源汽车产业及其带来的安全挑战,徐龙和团队将目光投向新能源汽车安全这一新兴领域。“安全永远是第一位的。新产业快速发展,我们的安全管理必须同步跟上,未雨绸缪。”

徐龙在路面调研

从2021年开始,他带领团队走访56家车企及机构,从无到有、一步步摸索构建新能源汽车运行安全管理体系。打造管理系统,最难的是打通数据壁垒,协调各方利益。他带着团队不厌其烦地与相关企业沟通,阐述数据共享对于公共安全的重要意义。他们建立起来的新能源汽车健康管理系统,汇聚10大类生命周期数据,搭建5项安全预警模型,为在渝上牌的新能源汽车建立数字健康档案,实时监测“三电”健康状况。一次系统筛查中,他们发现某品牌某批次车型电池参数异常,及时反馈并督促厂家召回维修1700余辆问题车,避免了潜在风险。

依托该系统,重庆建成新能源汽车综合检测站,创新“线上主动数据检测+线下精准项目检测”模式,形成“线上预警—线下检测—维修反馈”闭环,使新能源汽车万车事故率环比下降22.3%,这些经验也给国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》提供了重要参考,徐龙团队参与研发的项目获公安部科学技术一等奖。

来源 | 人民公安报