原创 村小没人后,县城学校超负荷:教育资源分配的两极化困境

引言:

近年来,随着中国农村人口流失和“空心化”现象的加剧,农村学校尤其是村小的生存状况日益严峻。很多村小由于学生过少,师资短缺,逐步被合并或关闭,而许多原本在村里读书的孩子则涌入县城学校。这种转变,表面上是教育资源集中化的过程,实则带来了一系列深刻的社会与教育问题。

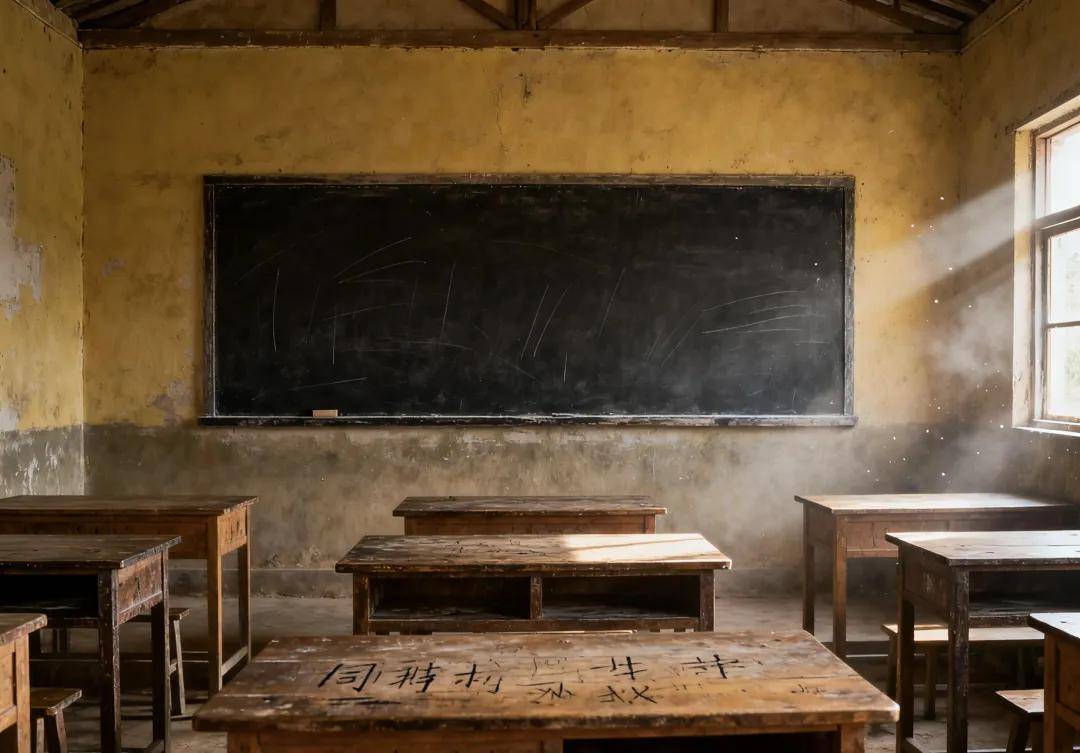

1. 村小的困境:师资短缺,孩子缺乏社交

根据三联生活周刊的报道,虽然一些农村地区的学校教师总量充足,但往往缺乏专业的英语、体育、美术、音乐等课程教师。为应对这种状况,许多老师不得不兼任几门科目,例如语文、数学等核心课程。

某些年纪较大的教师虽然具备一定的综合素质,但在英语教学上却存在明显的短板:他们不得不依赖网络资源自学课程,导致教学质量低下。由此,农村孩子往往在这些学科上远远落后于城市孩子,尤其是英语这一基础课程。

2. 家庭背景对孩子的影响:留守儿童的教育困境

由于大多数农民父母长期在外务工,农村学校中的学生往往是留守儿童,甚至有部分孩子由年迈的爷爷奶奶抚养。

缺乏父母的日常陪伴与关爱,加上代沟的巨大鸿沟,这些孩子常常没有得到足够的心理疏导与教育引导。加之村小的教学设施匮乏,学生的社交技能、纪律性等方面的培养存在明显不足。

3. 从村小到县城学校:超负荷的“城市化”

随着大量农村学生进入县城学校,原本容纳几百人的县城学校已然成为“巨型学校”。以某县为例,曾经有1,000名学生的城区小学,在近几年扩展到3,000多名学生。课间,学生只能分批次下楼,操场上人头攒动,体育活动也无法顺利进行。

教室内,学生们被密密麻麻地挤在一起,最多一班达到110人,三个人共用两张桌子。这种过度拥挤的情况,直接影响到教学质量和学生的身心健康。

4. 教师压力与学生心理:教育负担加重

在这些超负荷运转的县城学校,老师们面临着极大的教学压力,尤其是在学生行为管理方面。为了确保班级纪律和学生的安全,部分老师不得不在教室内全程盯控,甚至将办公桌搬到教室角落,全天候监控学生行为。

然而,由于学生数量庞大,老师往往难以顾及到每个孩子的学习和心理需求。很多孩子因无法适应这种“大班化”教育模式,逐渐变得自卑,甚至出现厌学情绪,最终辍学或沉迷于外界的诱惑,如KTV、酒吧等场所。

5. “小镇青年”与辍学问题:社会问题的蔓延

随着县城学校的拥挤和教育资源的紧张,越来越多的农村学生选择了辍学或者进入社会打工。部分学生在中学阶段就早早放弃了学业,进入社会,开始混迹于各类娱乐场所或参与不良行为。

这些学生在社会化的过程中,逐渐形成了自己的圈子,但他们的价值观和人生方向逐步偏离,成为社会边缘的一部分。对于那些没有经济支持的家庭来说,孩子辍学后的困境无疑加重了家庭的负担,也让这些孩子更加难以回归正常的社会轨道。

6. 解决之道:平衡资源,注重心理健康

要解决这些问题,首先需要政府加大对农村教育的财政投入,增加农村学校的教学资源与师资力量。同时,对于县城学校的过度拥挤问题,应加快校舍建设与师资配置,避免一味追求学生数量的扩张而忽视教育质量。

此外,学校应加强对学生心理健康的关注,尤其是对农村学生的心理辅导和适应性培训,帮助他们更好地融入新的环境。

结语:

教育是社会发展的基石,但目前农村教育和县城教育之间的资源不平衡,已经影响到无数孩子的成长与未来。在这个信息化、全球化迅速发展的时代,如何均衡城乡教育资源,提升教育质量,减少社会分化,是摆在我们面前的一道难题。解决这个问题,离不开全社会的关注与努力。

结尾:

教育问题远非简单的城乡差距,它关联着社会结构、家庭背景、个体心理等多个方面。每个孩子都值得被赋予公平的教育机会,教育的不平等不仅是对孩子未来的伤害,也是对整个社会未来发展的挑战。我们应从根本上思考教育资源的合理配置,让每个孩子都能在平等的起跑线上起步。