继承亡母微信公众号受阻,华东政法学生起诉腾讯,案件下月开庭

华东政法大学一学生在母亲去世后,欲继承其个人微信公众号,却因平台规则限制受阻,于是她联合3名同学成立了一个4人诉讼团队,一纸诉状,将腾讯公司告上法庭。

上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163.com)记者了解到,华东政法大学学生小周(化名)在尝试继承母亲运营多年的个人微信公众号时,发现根据《微信公众平台服务协议》规定,个人微信公众号使用权仅属于初始申请注册主体,限制微信公众号主体变更,导致其无法继承。该案于2025年6月12日在深圳市南山区人民法院立案。11月18日,诉讼团队成员小胡(化名)告诉上游新闻记者,该案将于2025年12月2日14时30分在南山区法院开庭审理。

母亲去世,欲继承微信公众号受阻

小胡介绍,2015年,团队成员小周的母亲实名注册了个人类型的微信公众号,并一直使用。2023年10月10日,小周母亲突然离世。为避免该公众号因注销户口出现故障,今年2月20日,小周准备将该公众号转移到自己名下,却发现该个人类型的公众号无法变更主体。

华东政法大学4名学生组成的诉讼团队。受访者供图

小周同时发现,该微信公众号的主体去世后,继承人无法更改该公众号的广告收入结算银行卡。据介绍,该微信公众号的广告收入结算银行卡持卡人为小周母亲,因持卡人离世,该银行卡已于2023年10月18日注销。按照微信公众号现有广告收入结算规则,该微信公众号自2023年9月上半月起的广告收入均无法到账。截至2025年4月16日,该微信公众号共发布原创内容239篇,获1329名用户关注。

小周认为,该微信公众号是其母亲的网络虚拟财产,属于母亲的个人合法财产。依据《民法典》相关规定,母亲去世后,该微信公众号属于逝者遗产,应由继承人继承。该公众号产生的广告收入也应归属继承人所有。由于母亲的其他第一顺位继承人均放弃继承该微信公众号,所以该公众号应由他一人继承,产生的广告收入应归属于他。

腾讯协议规定,用户仅有公众号使用权

上游新闻记者检索腾讯公司的《微信公众平台服务协议》发现,该协议第7.1条规定:微信公众账号的所有权归腾讯公司所有,用户完成申请注册手续后,获得微信公众账号的使用权,该使用权仅属于初始申请注册主体。账号使用权禁止赠与、借用、租用、转让或售卖。

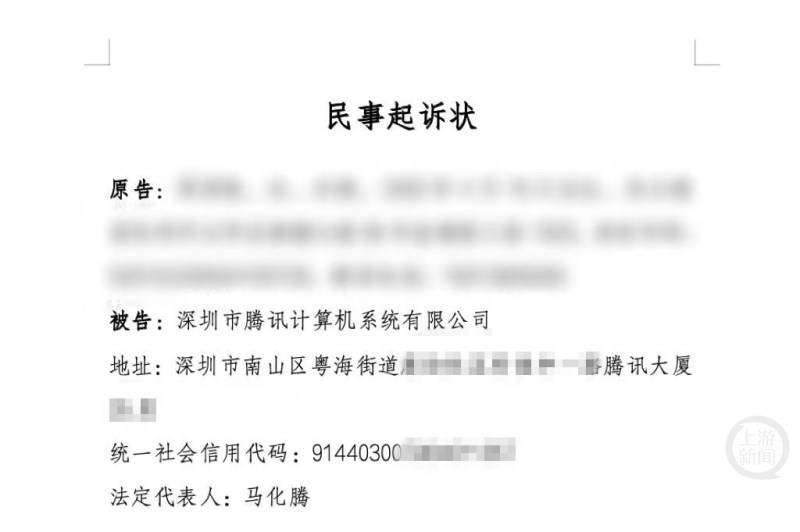

起诉状。受访者供图

小胡认为,小周母亲在注册个人微信公众号时,与腾讯公司签订《微信公众平台服务协议》,但相关条款限制微信公众号主体变更,实质排除了微信公众号的继承,涉嫌侵害小周的继承权,符合《民法典》第四百九十七条第一项的规定,应为无效条款。

“腾讯目前没有关于微信公众号继承的明确规定,也没有任何逝者微信公众号处理规则。”小胡认为,腾讯公司的行为已侵害小周的合法权益,为维护其自身的合法权益,小周向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

记者注意到,腾讯客服官网在有关公众号的问题里明确,“公众号/服务号不支持直接变更主体。公众平台推出账号迁移功能,此功能可根据运营主体的申请及选择,将A账号的原创保护功能和留言管理功能、违规记录、全部关注用户(可选)、文章素材(可选)、微信号(可选)迁移至B账号。”但账号迁移的条件明确,“个体工商户主体账号支持迁移至法人个人主体账号,其他场景暂不支持目标账号主体为个人类型。”

公众号长期不使用,可能被收回

小胡还向记者表示,腾讯公司不仅实质排除了个人微信公众号的继承,同时在《腾讯微信软件许可及服务协议》中规定,“⽤户注册或创建微信账号或功能账号后如果⻓期不登录该账号,腾讯有权回收该账号,以免造成资源浪费,由此带来的任何损失均由⽤户⾃⾏承担。”也就是说,微信公众号主体离世后,如果微信公众号长期无人登录,这个账号就会被收回。

本案将于12月2日开庭。受访者供图

微信公众号的登录方式是使用账号登录,或者使用主体微信扫码登录。如果家属无法使用逝者微信,且不知晓微信公众号账号密码,这个账号就会因为长期不登录被腾讯收回。

“即使家属可以登录微信公众号,也不意味着继承。我们认为家属定期登录维护逝者账号,其实是‘曲线救国’。”小胡说,个人微信公众号账号主体离世后,其他人无法享受完整服务,且账号主体销户后,账号所绑定的身份证就不存在了,“若平台某一天突然清理实名不存在的账号,家属只能被迫承担账号灭失的痛苦。”

针对华东政法大学学生起诉腾讯公司要求继承亡母微信公众号一事,18日下午,上游新闻记者拨打了腾讯公司总部的电话,提出采访该公司法务部门。一工作人员表示,法务部门没有设置单独的办公室电话,随后该工作人员记录了记者反馈的问题,并表示:“帮你反馈过去,但是否接受采访,就不清楚了。”截至记者发稿,未收到腾讯公司的回电。

专家:网络虚拟财产是公民的合法财产

近年来,数字遗产成为网友热议的话题。中国互联网协会法工委副秘书长胡钢曾表示,《民法典》第127条明确了数据和网络虚拟财产是公民的合法财产。也就是说,可以按照遗产进行继承。数字遗产继承的难点,主要在于对数字遗产的认定。目前法律只是说要保护数据和网络虚拟财产,但是如何认定目前法律还没有明确规定。今年5月,岭南师范学院法政学院法学系副教授孟庆吉也在中青报发文指出,数字遗产兼具财产性和人格性,需加强法律与技术的深度融合,构建“技术+制度”的双重防护网。

那么,自媒体账号(微信公众号)是否属于虚拟财产,从而进入能被继承的合法财产范围?河南泽槿律师事务所主任付建认为,微信公众号具备独立性、可支配性和价值性三大核心特征。《民法典》第一百二十四条、第一千一百二十二条明确将个人合法财产纳入遗产范围,网络虚拟财产作为合法财产类型已被法律认可。一般情况下,网络账户是可以作为网络虚拟财产继承的。

付建表示,《微信公众平台服务协议》由腾讯单方拟定,用户仅能被动接受,符合格式条款的法律特征。该条款直接限制账号主体变更,未给用户留出协商空间,也未对逝者账号继承作出例外约定。根据《民法典》第四百九十七条规定,格式条款若免除或限制自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利,应属无效。腾讯条款通过“使用权仅归初始注册主体”的约定,变相排除继承人的继承权利,符合该条款无效的法定情形。

北京市康达(重庆)律师事务所高级合伙人邵磊则表示,微信公众号是否属于虚拟财产,司法实践中认识不一。但是目前主流观点认为微信公众号是具有独立性、支配性、价值性的网络虚拟财产,包括最高人民法院案例库的入库案例也是持有该观点。因此,微信公众号一般可认定为虚拟财产。

邵磊表示,《民法典》对于遗产范围的界定是比较开放的概括式规定,只要是自然人死亡时遗留的个人合法财产即可继承。因微信公众号网络虚拟财产的属性,在部分离婚案件中也将公众号作价,对价值进行分割,可认定为自然人合法的私有财产,因此原则上可以依法继承。但同时也规定,依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产,不得继承。针对个人对微信公众号究竟享有使用权还是所有权的问题,在用户与平台之间存在巨大争议且目前的认定规则并不完善的情况下,继承的前提还需考虑平台的注册条款。

本案中,腾讯公司的平台协议条款为格式条款。判断腾讯公司的格式条款是否具备法律效力,实际上指的是判断该条款是否属于合同的内容,以及属于合同内容情形下是否存在无效的情形。针对格式条款是否属于合同内容而言,若是腾讯公司在用户申请微信公众号所签署的协议中已经尽到了合理的提示或说明义务,则上述条款应当作为合同的内容。在此情况下,再判断是否存在导致条款无效的情形。但前面的判断过程本身存在巨大争议,并且更多地取决于案件的证据,因此现有条件下也无法确定条款的效力。但就本案微信公众号的继承问题而言,个人认为这样的规定可能存在“排除账号持有人合法权益”的嫌疑,平台应当允许继承微信公众号,这样既能进一步发挥微信公众号的功能,也更加符合广大用户的期望和切身利益。

上游新闻记者 费墨