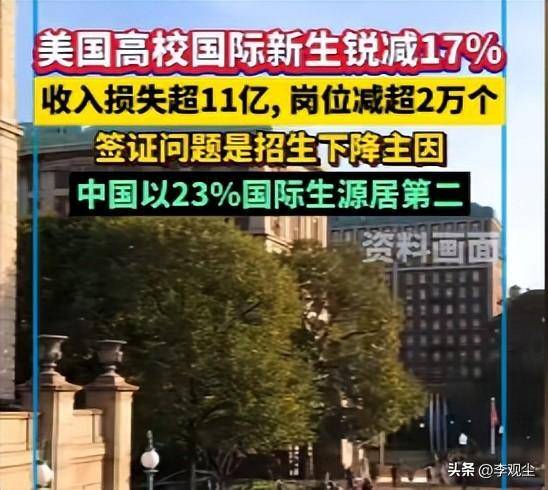

原创 特朗普政策坑惨美国高校!新生暴跌 17%,11亿收入蒸发

前言

作为长期关注留学动态的小李,最近一组数据让人大跌眼镜:2025秋季美国高校国际新生直接锐减17%,超半数院校面临招生下滑,96%的院校直指签证问题是“罪魁祸首”。

从政策收紧到OPT存废争议,美国留学的吸引力似乎正在快速褪色。

这场持续两年的下滑背后,是全球人才用脚投票的结果,还是美国高等教育的自我设限?对于计划留学的家庭来说,美国失宠后,哪些国家正在成为新的优选?

今天小李就带大家拆解这场留学格局的大变动,看清数据背后的真相与出路。

人才流失与经济失血的双重困境

小李先带大家梳理一组触目惊心的数据:2025秋季美国高校国际新生人数暴跌17%,超过半数院校面临招生下滑,其中27%的院校形容降幅“相当显著”。

这并非孤立现象,而是连续两年下滑的延续,上一学年国际新生已下降7.2%,研究生群体降幅更是高达14.5%。

国际教育协会的测算更令人警醒:这一趋势已造成全美11亿美元的直接经济损失,近2.3万个相关岗位岌岌可危。

数字背后藏着更值得深思的全局变化,国际学生长期以来都是美国高等教育的“经济支柱”之一,仅2024年,国际学生就为美国经济贡献550亿美元,占部分公立大学学费收入的30%以上。

如今这场下滑,本质上是美国在全球人才争夺中竞争力弱化的信号。

当加拿大推出灵活的Co-op带薪实习项目、欧洲大陆国家以低学费高排名吸引生源、新加坡凭借性价比和文化亲和力崛起时,美国的政策收紧无异于主动放弃市场优势。

在小李看来,这种下滑绝非偶然。

全球留学市场早已从“美国单一首选”转向“多国分流”格局,学生和家长的决策逻辑愈发理性:既看重学术资源,更关注政策稳定性、就业前景和生活体验。

美国此时筑起的人才壁垒,恰恰击中国际学生最核心的顾虑。

签证枷锁与OPT争议的致命打击

96%的美国院校将招生下滑归咎于签证问题,这个较去年飙升11个百分点的数据,直指特朗普政府政策的核心症结。

签证延迟、拒签率上升已成常态,更令人不安的是政策的不确定性:从限制外国学生比例不超过15%的“高等教育学术卓越契约”,到可能取消OPT(选择性实习培训)的移民新规,每一项政策都在瓦解国际学生的信任。

OPT的存废之争尤其关键,作为连接学术与职场的桥梁,OPT不仅让学生获得实践经验,更让美国企业得以吸纳全球优质人才。

76%的院校认可其经济价值,92%的高校直言“没有OPT,学生将转投他国”。

STEM领域的国际学生通过OPT为美国科技产业注入源源不断的创新活力,硅谷近三成初创企业有外籍人才参与。

如今取消OPT的动议,无异于自断科技产业链的人才根基。

更值得关注的是政策背后的逻辑矛盾:美国一方面宣称要保持科技领先,另一方面却在关闭人才通道。

H1-B签证政策的调整让毕业后留美工作的希望变得渺茫,而“同一个国家学生不超过5%”的限制,更是违背高等教育多元化的本质。

在小李看来,这种“以安全为名的封闭”,本质上是对全球化时代人才流动规律的误读,人才的聚集从来不是威胁,而是创新的土壤。

生源洗牌

尽管印度(占比超30%)和中国(23%)仍是美国国际学生的前两大生源国,但市场结构已在悄然重构。

美国高校纷纷将印度和越南视为重点开拓市场,这背后是新兴经济体留学需求的崛起,也是学生群体“用脚投票”的开始。

越南学生对赴美留学的持续兴趣,与该国在美侨民网络和经济发展需求相关,但即便如此,关税政策变动仍让其热情受挫。

全球留学市场的新趋势更能说明问题:2025年超八成留学生将“就业前景”列为选校首要标准,跨专业申请比例持续上升。

当加拿大、澳大利亚等国推出短期研学、带薪实习等灵活项目时,美国的政策限制让其在实践机会上的优势逐渐丧失。

更值得注意的是,亚洲院校正在崛起,新加坡、马来西亚等国凭借高性价比、文化亲和力和简化签证政策,成为越来越多中国家庭的备选。

这种选择重构对美国的影响将是长远的,国际教育研究所负责人马特尔强调“美国仍是200多个国家学生的首选”,但“首选”的含金量已在下降。

当全球人才有了更多元的选择,美国高等教育长期依赖的“人才虹吸效应”将被削弱。

结语

在小李看来,这场危机给美国的警示是:高等教育的竞争力从来不是靠政策壁垒维系,而是源于开放的学术氛围、稳定的发展预期和对全球人才的包容姿态。

美国若想保住高等教育的全球领先地位,或许需要重新思考:在全球化时代,人才的流动从来不是零和博弈,而是共赢的基础。

当签证壁垒变成人才围墙,最终困住的,可能是自身的发展空间。