电商聚焦ESG,构筑穿越时代周期的底气

这几年,评价一家企业好不好,标准真的变了。除了会赚钱、GMV好看,能不能少排点碳、把员工照顾好、对社会负不负责,越来越被摆到台面上说。相比于财报,ESG报告更像企业的“第二份成绩单”。

这在电商行业里体现的更明显。过去大家卷拉新和补贴,如今悄悄多了一门硬课,阿里京东唯品会等企业,相继扎进了ESG管理,并且成效明显。

阿里在最新的可持续发展报告里,再次强调“2030年前自营运营实现碳中和、到2035年在产业链侧累计减碳10亿吨”的目标,围绕数据中心绿电采购、物流干线运输减排等做了不少投入。

京东这边也不错。11月5日,宣布到2030年,将搭建全球最大的屋顶光伏发电产能生态体系,届时碳排放量与2019年相比减少50%。

特卖平台唯品会也一直在埋头做事,比如在园区屋顶铺光伏电站、采购绿电。仅2024年,光伏发电量就达58082兆瓦时,总部大厦100%使用绿色电力。此外,134万个包裹使用原箱发货,循环箱流通次数超80万次。

更关键的是,现在关注ESG的,远不止这几家头部平台。数据显示,截至2025年,披露社会责任或ESG报告的A股上市公司已突破2500家,并且数量还在上升。ESG正在从“小众”成为主流。

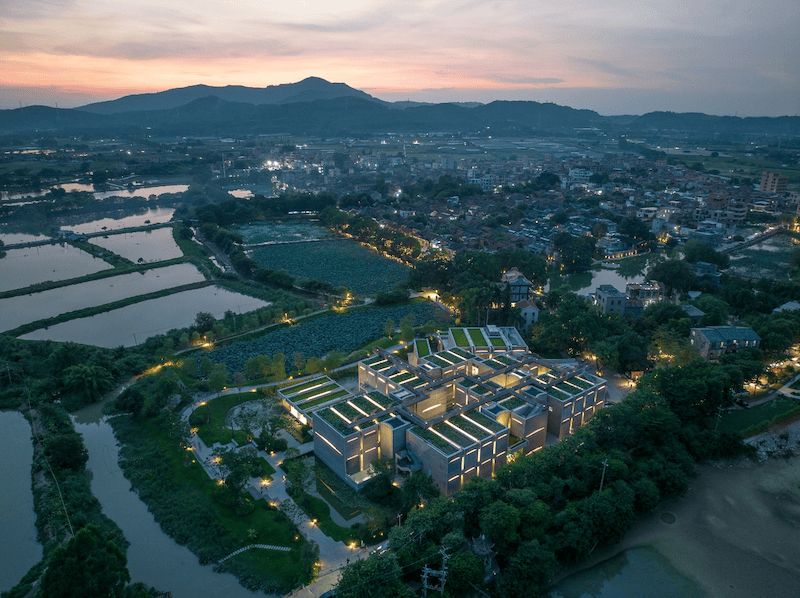

当然,ESG不只等于“减碳”。E是环境,S是社会,G是公司治理。在“社会”层面,也能看到企业把责任做细做实的例子。比如唯品会助力乡村振兴,已累计投入超7.68亿元;与广州花都区塱头古村联手更新基础设施、发展文旅,让这座有600多年历史的岭南古村重新“活起来”,吸引了很多年轻人返乡发展。

所以说,从阿里、京东、唯品会们身上,能看到一个清晰的信号。做生意这件事,正从“做大做强”迈向“做久做好”。企业的确要追求利润,但如果只盯着眼前那点数字,而不管环境、不顾员工、不理社会,总有一天会被用户用脚投票。

把镜头拉远看,中国企业对 ESG 的集体转身,是一个好的开始。真正的高质量发展,往往看不见喧闹,只能看见细节,多一度绿电、少一个纸箱、一次乡村振兴,等这些小事汇成惯性,企业的“第二张成绩单”就不再是锦上添花,而是穿越时代周期的底气。