“女子因微信群八卦领导被开除”事件,另一个值得警醒的点

截图被转发,才是这起事件冲突升级的主要原因。

文 | 李思寻

近日,一起劳动争议案引起了网友们的广泛关注。一名女员工因在同事微信群中吐槽、调侃领导的私生活而被公司以“恶意攻击、损害声誉”为由开除,随后她将公司告上法庭。随着法院最终判决公司属“违法解除劳动合同”,这场由“私聊八卦”引发的职场风波才落下帷幕。

事件的起点源于一个名为“延误小仙女们”的微信群,这个名字本身就带着轻松和自嘲的意味——部门几名女员工建群,本意只是同事之间私下抱怨工作、调剂情绪的空间。

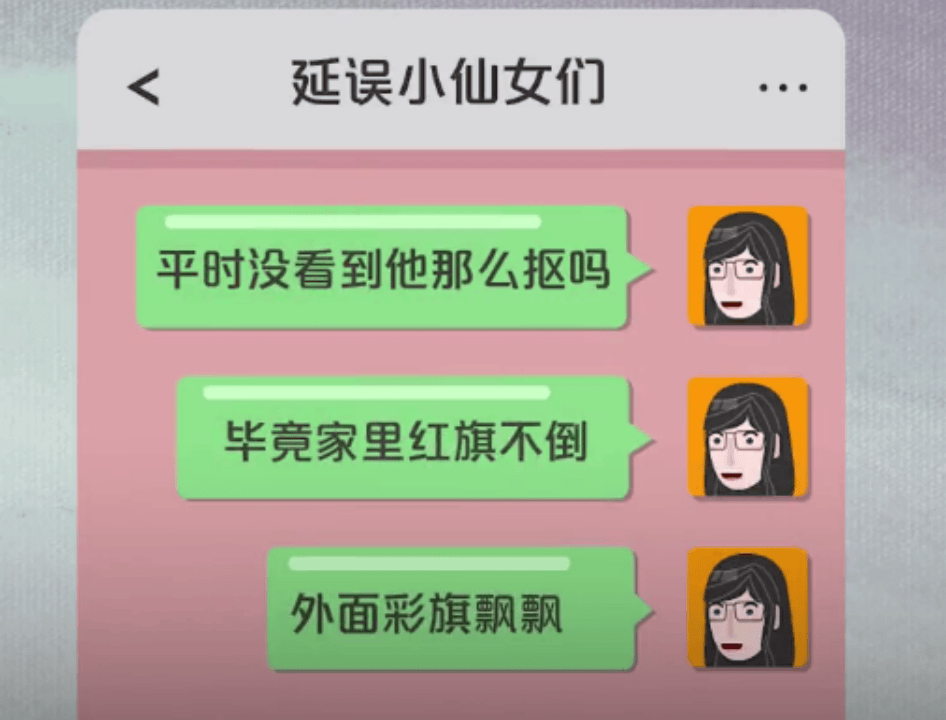

据媒体报道,在某段时期,部门因业务调整频繁加班,引发基层员工普遍不满。作为群成员之一的刘女士,在聊天中表达了情绪化的抱怨,其中包含了对领导安排加班的不满以及对其私生活的调侃性言论,如“彩旗飘飘”“网点全部倒闭吧”等。

在同事群互相吐槽领导,几乎是许多职场人心照不宣的“压力释放方式”。然而,真正让事情失控的,是这段原本只存在于十几名同事的相对封闭的群聊内容,在不知情的情况下被某位群成员截图并私下转发给管理层。

刘女士聊天内容的网图

更具冲击性的情节发生在随后的一次部门大会上——领导直接在现场当众宣读了这些聊天记录。不久后,公司根据员工手册中有关“捏造事实、恶意攻击、损害公司或他人声誉”的条款,宣布对刘女士予以开除。一纸解除通知,让这位普通女员工瞬间掉入了职业危机的深渊。

刘女士既震惊又委屈,认为自己并非造谣者,也不是聊天的主要发表者,只是无心附和,“一句玩笑话换来被开除”,让她感到极度不公平。遭到开除后,刘女士选择通过劳动仲裁维权,但仲裁裁定公司解除合法。她随后将公司诉至法院。

案件进入审理后,法院调取了完整聊天记录并进行逐句分析,确认刘女士的言论并未达到侮辱、诽谤或散布不实信息的程度,甚至谈话的主要内容也非她发起。她在聊天过程中,更多处于附和、接话的行为。更重要的是,截图的传播并非她主动所为。随后法院调查发现,该微信群属于相对封闭空间,仅有十余名同部门同事。虽然存在言辞不当,但聊天目的在于宣泄压力,而非主动散播、攻击。

法院还指出,公司所依据的规章制度本身并无法证明“聊天内容造成严重后果”, 法院指出,判断是否构成严重违纪,需要结合“言论影响力”“传播范围”“行为动机”等因素综合考量。并且微信群属于相对封闭的内部交流空间,并非公开传播渠道,谈话对外并未造成实际影响。此外,作为行政管理者,公司本可以采取批评、口头警告等轻度措施,而非直接开除员工,属于明显处罚过度。最终,法院认定公司解除违法,需向刘女士支付包括经济补偿金在内约十万元的赔偿。

虽然用人单位确实有权规范员工行为、维护公司和组织的声誉。但是否可以介入员工在半私密空间的对话?是否可以采用高压式处罚手段?这些都必须接受法律的审视。员工在非公共场合表达对工作制度的不满,本质上属于情绪释放与日常沟通,但是这些情绪释放和日常沟通也不能是恶意攻击和造谣。特别是在高强度加班环境中,情绪性的抱怨本身是很难避免的。

本案另一个值得警醒的点是:截图被转发,才是这起事件冲突升级的主要原因。在许多职场事件中,真正造成破坏的不是“言论本身”,而是“被选择性曝光”的那一刻。截图转发让社交空间变得透明、高风险,也让人与人之间的信任变得脆弱。

刘女士案件的落幕也提醒着人们:上班的时候有点情绪、有点抱怨其实很正常,但无论如何,互相尊重是基本底线。就算是在朋友圈、同事小群这样的“私密地带”,说话也得有度,别把玩笑说成攻击,更不能乱讲、瞎编。遇到不满,用正常方式沟通、把话说清楚,往往比背后吐槽更有效。大家都多一点理解、多一点体量,工作起来也会轻松很多,这样才能建立更良好的工作关系哦!

资料来源:澎湃新闻、光明网、闽南网